Es war ganz schön was los beim letzten WeberTreff. Bevor es ans prall gefüllte Buffet ging und der gemütliche Teil beginnen konnte, ging es für 17 Weberinnen und einen Weber an die Theorie des neuen Jahresthemas "Deflected Double Weave". Bevor hier der "Theorieblock" beginnt, erst einmal ein paar Eindrücke vom Treff und einigen mitgebrachten Webbeispielen:

Und nun geht's auch schon zur Theorie:

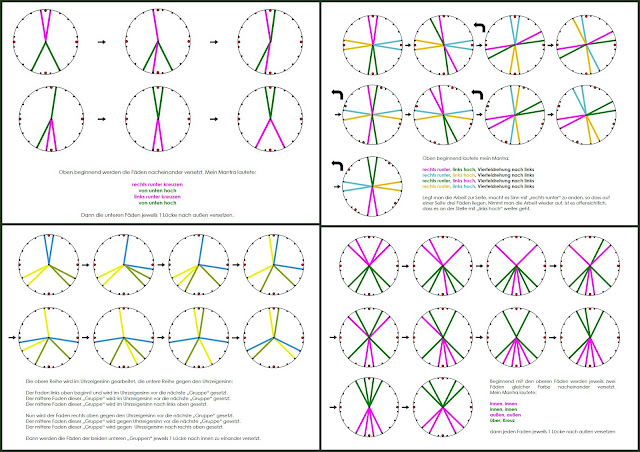

Vorab ein kleiner Hinweis bzgl. der Bilder: wenn man ein Bild anklickt öffnet das Bild in groß, und unten zeigt sich eine Bildleiste. Dort kann man sich durch die Bilder klicken. Macht man einen rechts-Klick auf das ausgewählte große Bild, hat man die Möglichkeit "Grafik in einem neuen Tab" zu öffnen. In dem neuen Tab kann man anschließend mit der Kombination "Strg und +" die Ansicht mehrfach vergrößern. Das kann manchmal sehr hilfreich sein. Mit "Strg und -" verkleinert man die Ansicht.

Wie heißt es so schön: "Auf dem zweiten sieht man besser!" Wir könnten sagen: "Beim zweiten mal sieht man besser!" In 2017 war Deflected Double Weave zum ersten mal Thema im WeberTreff (hier geht es zum Beitrag aus 2017!). Da es in 2025 unser Jahresthema ist, haben wir uns beim letzten Treff wieder mit dieser Bindung beschäftigt. An einem Tag, bzw. in ein, zwei Stunden, ist natürlich nur ein Einblick in die grundlegenden Funktionsweisen möglich. Diese Bindungsfamilie ist einerseits sehr einfach aufgebaut, andererseits in all ihren Möglichkeiten wieder hoch komplex.

Wie funktioniert Deflected Double Weave? Sowohl in Kette als auch in Schuss arbeiten zwei Systeme partieweise miteinander. Dabei gelten streng genommen folgende Regeln:

- von Partie zu Partie wechselt die Farbe, also A - B - A - B - A ... sowohl in Kette als auch in Schuss

- trifft Farbe A im Schuss auf Farbe A in der Kette, so binden die Fäden in der Grundbindung ab

entsprechendes gilt für Farbe B - trifft Farbe A auf Farbe B (oder Farbe B auf Farbe A), so ist

entweder nur die Kette zu sehen (Ketthebungen) oder nur der Schuss

(Kettsenkungen)

Farbe A ist im unteren Beispiel Dunkelgrau und Farbe B Hellgrau. Die Grundbindung ist Leinwand, so dass jede Partie zwei Schäfte, bzw. zwei Tritte benötigt. Das zweite Bild von links zeigt die Bindungspatrone für ein Deflected Double Gewebe; trifft Dunkelgrau im Schuss auf Hellgrau in der Kette (und umgekehrt), so sind die entsprechenden Kettfäden gesenkt und somit jeweils der Schuss zu sehen. Daraus ergeben sich waagerechte Streifen auf der Oberseite des Gewebes, die Unterseite zeigt senkrechte Streifen.

Entfernt man alle hellgrauen Kett- und Schussfäden, entfernt also das hellgraue System komplett, bleiben nur noch die dunkelgrauen Kett- und Schussfäden übrig (zweites Bild von rechts). Alle dunkelgrauen Kett- und Schussfäden binden komplett leinwandmäßig miteinander ab! Dasselbe gilt natürlich auch für das hellgraue System: entfernt man alle dunkelgrauen Kett- und Schussfäden bleiben die hellgrauen Fäden übrig, und auch diese binden komplett leinwandmäßig miteinander ab (rechtes Bild.

Ganz links ist die entsprechende Bildpatrone zur vollständigen Webpatrone zu sehen. Eine Bildpatrone ist eine verkürzte Darstellung einer vollständigen Webpatrone. In diesem Fall steht ein dunkelgraues Kästchen im Einzug für vier Kettfäden, abwechselnd eingezogen auf den Schäften 1 und 2. Ein hellgraues Kästchen steht für vier Kettfäden, abwechselnd eingezogen auf den Schäften 3 und 4. Entsprechendes gilt für die Tritte. Ein dunkelgraues Kästchen im Tritt steht für vier dunkelgraue Schussfäden, abwechselnd Tritt 1 und 2 getreten, ein hellgraues Kästchen im Tritt steht für vier hellgraue Schussfäden, abwechselnd Tritt 3 und 4 getreten. Ein hellblaues Kästchen in der Anbindung der Bildpatrone steht für die Anbindung der Grundbindung, in diesem Fall also Leinwandbindung.

Was geht noch mit vier Schäften? Die Bereiche in der Anbindung, welche leinwandmäßig abbinden, sind sozusagen tabu, dort werden keine Änderungen vorgenommen.

In diesem Beispiel sind auf den Tritten 1 und 2 die Schäfte 3 und 4 nun

auf Hebung geschnürt: immer wenn dunkelgrau eingeschossen wird werden

die hellgrauen Kettfäden gehoben, der dunkelgraue Schuss flottet unten

und ist auf der Oberseite nicht zu sehen. Auf den Tritten 3 und 4 sind

die Schäfte 1 und 2 nun auf Hebung geschnürt: immer wenn hellgrau

eingeschossen wird werden die dunkelgrauen Kettfäden gehoben, der

hellgraue Schuss flottet unten und ist auf der Oberseite nicht zu sehen.

Es entstehen senkrechte Streifen auf der Oberseite, die Unterseite

zeigt waagerechte Streifen.

Hier sind nun auf den Tritten 1 und 2 (also bei dunkelgrauem Schuss) die Schäfte 3 und 4 (also die hellgrauen Kettfäden) auf Hebung geschnürt. Auf den Tritten 3 und 4 (also bei hellgrauem Schuss) sind die Schäfte 1 und 2 (also die dunkelgrauen Kettfäden) auf Senkung geschnürt.

Dadurch arbeiten alle hellen Kett- und Schussfäden nur auf der Gewebeoberseite, alle dunkelgrauen Kett- und Schussfäden arbeiten nur auf der Gewebeunterseite. Helle und dunkle Fäden agieren an keiner Stelle miteinander, es entsteht ein sozusagen "echtes" Doppelgewebe.

Es entsteht jeweils eine Art löcheriges Leinwandgewebe, oben in hellgrau, unten in dunkelgrau.

Hier nun die Umkehrung: Auf den Tritten 3 und 4 (also bei hellgrauem Schuss) werden die Schäfte 1 und 2 (also die dunkelgrauen

Kettfäden) auf Hebung geschnürt. Auf den Tritten 1 und 2 (also bei dunkelgrauem Schuss) sind die Schäfte 3 und 4 (also die hellgrauen

Kettfäden) auf Senkung geschnürt.

Dadurch

arbeiten alle dunklen Kett- und Schussfäden nur auf der Gewebeoberseite,

alle hellgrauen Kett- und Schussfäden arbeiten nur auf der

Gewebeunterseite. Helle und dunkle Fäden agieren an keiner Stelle

miteinander, es entsteht ein sozusagen "echtes" Doppelgewebe.

Es entsteht jeweils eine Art löcheriges Leinwandgewebe, oben in dunkelgrau, unten in hellgrau.

Mit vier Schäften sind die Möglichkeiten reduziert auf die Kombination waagerechter und senkrechter Streifen. Im folgenden Beispiel ist im oberen Bereich jeweils die Oberseite, darunter die Gewebeunterseite abgebildet:

Beim rechten Beispiel wird von der strengen Abfolge A-B-A-B in der Schussfolge abgewichen. Auf der Oberseite ergibt sich dadurch nur eine geringe Verschiebung des Effekts. Auf der Unterseite ist die Auswirkung größer. Aus einer hellen "Leiter" wird eine dunkle "Leiter".

Hier noch weitere Beispiele:

Und hier eine interessante Variation, gegen alle Regeln:

Auf den ersten Blick scheinen beide Gewebeoberseiten gleich auszusehen. Auf der linken Seite sehen wir das Beispiel von weiter oben, "echtes" Doppelgewebe, Oberseite dunkelgrau, Unterseite hellgrau.

Auf der rechten Seite sieht das Ganze vollkommen anders aus:

- im Schuss wird nur Dunkelgrau verwendet

- in der Anbindung wird die Leinwand "versetzt"

Dadurch binden alle dunkelgrauen Kettfäden immer leinwandmäßig ab, die hellgrauen Kettfäden flotten einmal oben und einmal unten, tauchen also immer wieder auf und ab. Gewebeober- und Gewebeunterseite sind versetzt identisch, sehen optisch gleich aus. Dadurch, dass die Kettfäden unterschiedlich einarbeiten werden sich im Laufe des Abwebens unterschiedliche Kettfadenspannungen ergeben. Die hellen Kettfäden arbeiten weniger ein und werden wohl loser werden. Durch einen zweiten Kettbaum oder das Einlegen eines beschwerten Stabes kann dem entgegen gewirkt werden.

Mit acht Schäften geht es natürlich auch, oben die Bildpatronen und unten die jeweils dazugehörige Fertigungspatrone. In der Fertigungspatrone ganz links sind die Bereiche zartgelb hinterlegt, in denen Änderungen von Senkung auf Hebung möglich sind. Hier die Beispiele, die denen weiter oben mit vier Schäften entsprechen:

Beschränkt man sich auf die Verwendung von zwei Farben, kann man ganz gut mit Hilfe von Bildpatronen entwerfen:

Auf der rechten Seite ist eine zweite Möglichkeit dargestellt, die Schäfte auf die Partien zu verteilen. Links wird ein Schaftpaar nach dem anderen belegt, so wie wir es bisher kennen. Zur Erinnerung: jede "Schaftreihe" in der Bildpatrone steht hier für zwei tatsächliche Schäfte.

Rechts werden die Schäfte in zwei Hälften aufgeteilt: Schäfte 1 bis 4 für die grünen Kettfäden, Schäfte 5 bis 6 für die blauen Kettfäden. Entsprechendes gilt für die Tritte. Marian Stubentisky verwendet in ihrem Buch "

DOUBLE TWIST" die zweite Variante. Dadurch schieben sich in der Anbindung die Leinwandbereiche jeweils zusammen. (Die Leinwandbereiche sind hellgrau hinterlegt.)

Hier noch ein paar Beispiele in beiden Variationen. Zur Übung könntet ihr die Bildpatronen in Fertigungspatronen übersetzen:

Oft werden Köperlinien als Vorlage/Inspiration genutzt: links die Oberseite, rechts die Unterseite. Eigentlich kann man auch sagen die eine Seite und die andere Seite. Denn meistens sehen beide Seiten sehr unterschiedlich aus. In diesem Beispiel ist der grünen Farbe ein größeres Gewicht verliehen worden. Es wurden jeweils sechs grüne Kett- und Schussfäden eingesetzt und jeweils nur vier blaue Fäden. Schon eine weitere Möglichkeit der Variation. Bedenkt man nun noch den Einsatz unterschiedlicher Faserarten - filzend, nicht filzend, glatt, rauh, dick, dünn,... - lässt sich erahnen wie vielfältig die Ergebnise ausgehend von einer Bildpatrone sein können!

Hier kann man in einer Bildpatrone sehen was leichte Veränderungen bewirken können. Links ist die "Oberseite" und rechts die "Unterseite" zu sehen. Dabei ist zu beachten, dass mein Webprogramm die Seiten vertauscht. Unten ganz rechts stellt die andere Seite von unten ganz links dar!

Verlässt man den Bereich der Zweifarbigkeit kommt man mit Bildpatronen nicht mehr ans Ziel. Links ein weiteres Beispiel in zwei Farben (zur Übung mit der zweiten Einzugsvariante) und rechts das Gleiche in drei Farben.

Hier Bilder von einer zweifarbigen Umsetzung, die Sterne/Kreuze springen einem fast entgegen. Links nicht nachbehandelt, rechts nachbehandelt:

Da wir keine Bilder von mehrfarbigen Umsetzungen haben, hier einige Links zu Beispielen, die im weltweiten Netz zu finden sind. Eine Suchmaschine oder auch pinterest sind sehr hilfreich unzählige Beispiele aufzustöbern. Die grundsätzliche Bindung ist dieselbe, die Wirkung ist jeweils unterschiedlich, und klare Stern/Kreuze springen einem kaum entgegen. Faserarten, Matrialbeschaffenheiten, Fadendichten, Fadenzahlen in den unterschiedlichen Partien, Art der Nachbehandlung, ... alles hat Einfluss auf die fertigen Gewebe.

Auf der Seite von Natalie Drummond (Beispiel 4) kann man sich übrigens stundenlang inspirieren lassen.

klick!

Hier ein weiteres Beispiel der Umsetzung einer Köperlinie in drei Farben. Das bedeutet natürlich auch die Verwendung von drei Schützen für den Schuss:

Und ein paar Farbspielereien, noch mehr Farben, noch mehr Schützen:

Und wieder einige Beispiele aus dem weltweiten Netz (Beispiel 2 etwas nach unten scrollen):

Dieses Deflected Double Weave erinnert mich immer an ein Leopardenfell:

Aufgrund fehlender eigener Gewebebeispiele wieder einige Links:

Und ein letztes Beispiel. Rechts oben ist das noch nicht nachbehandelte Gewebe zu sehen, unten das nachbehandelte Gewebe. Schwarze Wollfäden und Baumwolle wurden miteinander kombiniert:

Da wäre jetzt nur noch die Sache mit dem Geweberand. Probieren geht hier auf jeden Fall über Studieren 😉! Es gibt leider nur wenige Videos dazu zu finden, und alle mal wieder auf Englisch 😕. Also Augen zu und durch, bzw. Augen auf und durch!

Hier zwei Links, einmal zu einer Anleitung für Handtücher, und einmal zu einem Skript von Madelyn an der Hoogt:

Wer jetzt immer noch nicht genug Anregungen hat, kann hier noch weiter stöbern:

Kaum zu glauben, aber wahr, ich bin am Ende angelangt mit der "kurzen

Einführung" in das Thema Deflected Double Weave. Denn es ist wirklich

nur eine Einführung. Ich hoffe, dass ich einiges zum Verständnis dieser

Bindung beitragen konnte.

Beim WeberTreff im Januar 2026 werden wir dann unsere Webprojekte in Deflected Double Weave vorstellen. Ich bin schon gespannt, was wir alles zu sehen und zu fühlen bekommen werden. Denn auch die Haptik ist schon besonders bei diesen Geweben.

Herzlichen Glückwunsch an alle, die bis zum Schluss durchgehalten haben 😊!