Die einen lieben diese Technik, die anderen würden es nie im Leben freiwillig weben. Sie ist zugegebenermaßen zeitaufwändig und erfordert einiges feinmotorisches Geschick, dafür belohnt sie mit einer freien Gestaltung der Gewebefläche, unabhängig von der Schaftzahl.

Gerda gab uns zunächst eine kleine Einführung in das Thema:

"Perlweben, Noppenweben, Schlingenflor, Boutonné oder Pibiones, das sind die Bezeichnungen für ein und dieselbe Technik in verschiedenen Sprachen - Deutsch, Französich, Sardinisch - mit der über Jahrtausende hinweg Textilien geschmückt wurden. Wie Sara Bixler in dem Artikel in der "Handwoven, 09/10 2015" ausführt, wurden schon 2000 vor Christus in Ägypten Textilien in Leinwandbindung mit dieser Technik geschmückt.

In meiner Lehrzeit (ewig her) habe ich diese Technik von meiner Meisterin gelehrt bekommen, jedoch mit dem Hinweis, dass diese in der Werkstatt nicht gebraucht werden konnte, aber ich sollte es trotzdem lernen, genau wie das Teppichknüpfen. Leider existiert meine Arbeit von damals nicht mehr.

In manchen Museen sind wohl noch einige wenige Textilien mit dieser Art der Musterung erhalten, aber sie liegen dort sicher irgendwo in einem Depot. Es sind vorwiegend Kissen, Decken und auch Satteldecken; aber es wurden auch Röcke damit verziert."

Aber auch durchaus feinere Gewebe wurden mit dieser Technick gestaltet. Hier das wunderbare Beispiel einer Kinderjacke und -mütze, gewebt mit Muschelseide: https://muschelseide.ch/kinderjaeckchen-1/

Bei ihren Recherchen zum Thema ist sie neben der Handwoven in insgesamt 5 Büchern fündig geworden:

- Ursula Kirchen, Schöpferisches Weben

- Laila Lundell, Das große Webbuch

- Clara Craeger, Weben - Ein schöpferisches Kunsthandwerk

- Syne Mitchell, Weben - Das Standardwerk für den Gatterkamm-Webrahmen

- Konrad Hahm, Ostpreußische Bauernteppiche

wobei hier hauptsächlich aufwändiger Noppenbildungen beschrieben werden,

er stellt jedoch auch die "Noppenform aus Italien" in einer kleinen Zeichnung dar

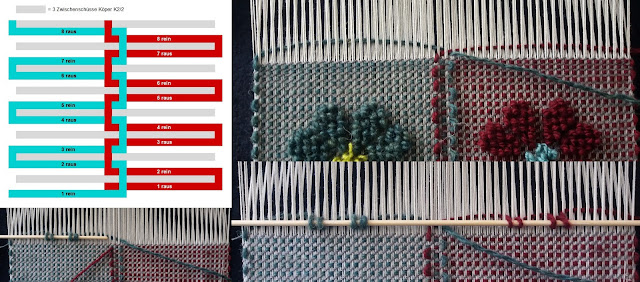

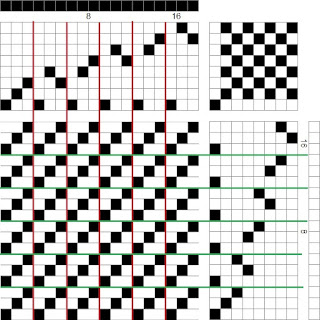

Einen Webvorschlag aus dem Buch von Syne Mitchell hat Gerda dann für uns auf einem Webrahmen eingerichtet. Zwei fertige Muster hatte sie auch schon dabei:

Gerdas Anmerkungen zum grünen Gewebe (für einen Waschlappen):

Nach dem Einrichten wird zunächst ein ca. 5 cm hoher Saum gewebt. Danach wird ein Schuss eingelegt und das Fach offen gehalten. Mit einer Stricknadel werden nun Noppen oder Schlingen aufgenommen. dies kann mit den Fingern geschehen oder mit Hilfe einer Häkelnadel. Nach jedem Musterschuss (Noppenreihe) wurden zwei Grundschüsse gewebt, dadurch sind die Noppen etwas versetzt im Gewebe. An jeder Webkante habe ich einen Rand in Leinwandbindung stehen gelassen. Nachdem ein Quadrat in Noppentechnik gewebt ist, wird wieder ein Saum von ca. 5 am gewebt.

Für das rote Mustergewebe wurden 2 Schützen benötigt:

Die zweite Arbeit ist ein Mustertuch auf der gleichen Kette, aber in einer anderen Zusammensetzung für den Schuß: zum einen für den Grundschuss das gleiche Garn wie in der Kette und für den Musterschuss ein Garn aus 70% Wolle und 30% Nesselfaser. Für diese Arbeit brauchte ich etwas stärkere Stricknadeln, die Noppen wurden dadurch auch fülliger. Hier wurden nach jedem Musterschuss 3 Grundschüsse gewebt, so dass die Noppen nun übereinander stehen und nicht mehr versetzt.

Und hier geht es zu einem Bericht von Syne Mitchell selber: Syne Mitchell auf www.weavezine.com

Pibione ist übrigens ein sardinisches Wort für kleine Weintraube. Weben auf Sardinien umfasst natürlich viel mehr als die Technik Pibiones. Kelly Manula Koza ist eine Amerikanerin, die sehr verbunden ist mit dem traditionellen Handweben auf Sardinien. Auf ihrer Seite findet ihr reichlich Informationen (natürlich auf Englisch): https://sardinianarts.com/

Bei den Vorbereitungen zum Thema bin ich auf ihre Seite gestoßen und auf die Ankündigung zu einer Online-Präsentation: Sardinian Handwoven Textiles - Exploring a nearly lost art. Natürlich habe ich mich angemeldet. Beginn des Zoom-Meetings sollte sein um 06:00 pm. Wie war das noch mal mit am und pm? 06:00 pm entspricht 18:00 Uhr. Pünktlich saß ich an unserem Laptop - und nicht passierte. Was soll ich sagen, Zeitverschiebung! 06:00 pm in der Nähe von San Franciso heißt 03:00 Uhr nachts mitteleuropäische Zeit. Zu meinem Glück fand das Meeting in der kommenden Nacht statt, aber 03:00 Uhr war schon eine Herausforderung. Auf ihrer Webseite kann man sich auch einen Film ansehen, den sie selber erstell hat. Im Mittelpunkt steht die kleine Familienweberei von Isabella Frongia: I Want to Weave the Weft of Time - auf vimeo

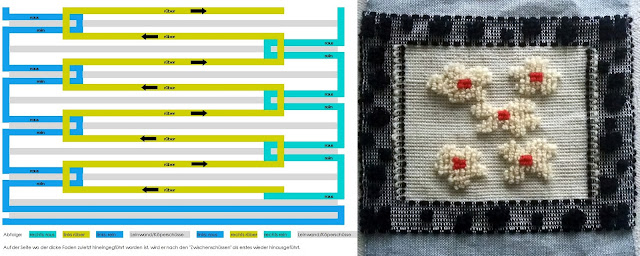

Nachfolgend die Bilder von meinen ersten Arbeiten mit Pibiones, es muss so um die Osterzeit herum gewesen sein 😉:

Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, müsste es bei "erst raus, dann rein" nicht einklemmen. Probiert es einfach aus!

Und hier noch ein weiteres Beispiel, komplexer geht immer:

Um den Rahmen arbeiten zu können, musste ich rechts einen zusätzlichen schwarzen Faden einfügen (im Schema der türkise Faden). Und hier war die Abfolge tatsächlich "erst raus, im mittleren Bereich rüber, dann rein". Diese Probe wurde mit jeweils einem Leinwandzwischenschuss gearbeitet. Die Umsetzung ist für mich nicht stimmig, da die Blüten in der Vorlage nicht so flach waren. Für die roten Blütenmitten wurde jeweils ein extra Faden eingefügt.

Interessantes und viele Gewebebeispiele habe ich auf diesen Seiten gefunden:

Hier tatsächlich ein Bericht von einem Besuch der Textilwerkstätten in Samugheo auf Deutsch: www.stilesardo.com

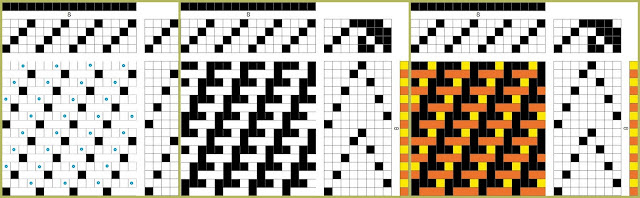

Nicht alles was aussieht wie Pibiones sind auch Pibiones. Dafür geht es nach Südfrankreich:

www.manufacturecogolin.com und hier ein Video: auf www.archiexpo.it

Dort wird mit alten Jaquardwebstühlen gearbeitet. Die "Wolle" wird als zweites System mit in die Kette genommen. Das wäre doch etwas für unsere Waschlappen! Dafür müssten doch wenige Schäfte ausreichen. Ja, aber... Es bräuchte einen zweiten Kettbaum oder eine andere Einrichtung, die es ermöglicht, dass die Fäden der beiden Kettsysteme unterschiedlich ablaufen können, so wie z.B. beim Seersucker auch.

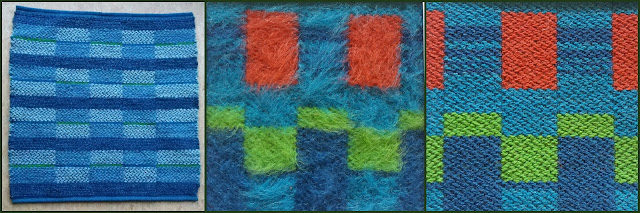

Matthias hatte aus seiner Zeit bei Frau Meckenstock sogenannte Schmierkissen dabei, welche auf der "dicken Berta" gewebt worden sind. Unten rechts stehen die beiden an den Kettspulen der Baumwollfäden für das Grundgewebe. Oben links geht es wohl um das Abbremsen der Kettspulen mit den Wollfäden für den Flor und die langen Saugfäden, welche zusätzlich noch nach unten aus dem Gewebe gearbeitet werden mussten. Leider ist dies Vergangenheit, denn seit Frau Meckenstock vor einigen Jahren verstorben ist, schlummert die Weberei unter Denkmalschutz den Dornröschenschlaf. Falls in hundert Jahren ein Prinz vorbeikommen sollte, wird wohl nicht mehr viel übrig sein von der Weberei.

Hier geht es zu dem Bericht über einen Besuch der Weberei Meckenstock in 2014: Zeitreise

Nun geht es noch von Sardinien über Südfrankreich und über den Atlantik nach Nordamerika! Gerda hatte ja bei ihren Recherchen in der Handwoven 09/10 2015 einen Artikel von Sara Bixler gefunden: Boutonné - ein akadisches Erbe. Akadien ist ein historisches Gebiet und umfasste Teile von Kanada und Nordamerika: Akadien auf wikipedia

Und ihr ahnt es bestimmt schon, ich habe Kontakt zu ihr aufgenommen und sie hat mir freundlicherweise einige Fotos zur Verfügung gestellt: